うちの子ってもしかして運動音痴なのかも…。

運動音痴って親の私の遺伝…?

子どもが運動音痴を克服できるようにサポートしてあげたいけど、何をしてあげたら良いのかわからない…。

そんなふうに悩んでませんか。

運動音痴が原因で生きづらさを感じてしまう子供もいたりします。。

実は、運動音痴は克服することができることをご存じでしょうか。

そのためには周囲の人たちの適切な知識とサポートが必要です。

大学で幼時期の子どもの運動能力を調査・研究していた筆者が、運動音痴を克服するために必要な知識と親のサポート例について、詳しくご紹介します。

本記事を読むと以下のポイントがわかります。

- 運動音痴にはいくつかの原因があること

- 運動能力が向上しにくい”悪循環”とはどのようなものか

- 運動音痴を克服するための4つのポイント

- 運動音痴克服のためにおすすめの運動教室

ぜひこの記事の内容を実践して、お子様の運動音痴を克服し、生きづらい生活から脱出しましょう!!

記事の筆者の経歴

- 国立鹿屋体育大学で”幼時期の子ども”の運動能力を調査・研究

- 卒業論文のテーマは「運動発達・運動学習」

- 同大学を首席卒業し、保健体育の教員免許保有

- 記事の内容を三人の息子の子育てで実践して検証済!

運動音痴の原因とは

運動音痴の原因は親からの遺伝や育った環境の影響など、様々な要因が考えられます。どのような要因があるのか見ていきましょう。

ポイントは4つあります。

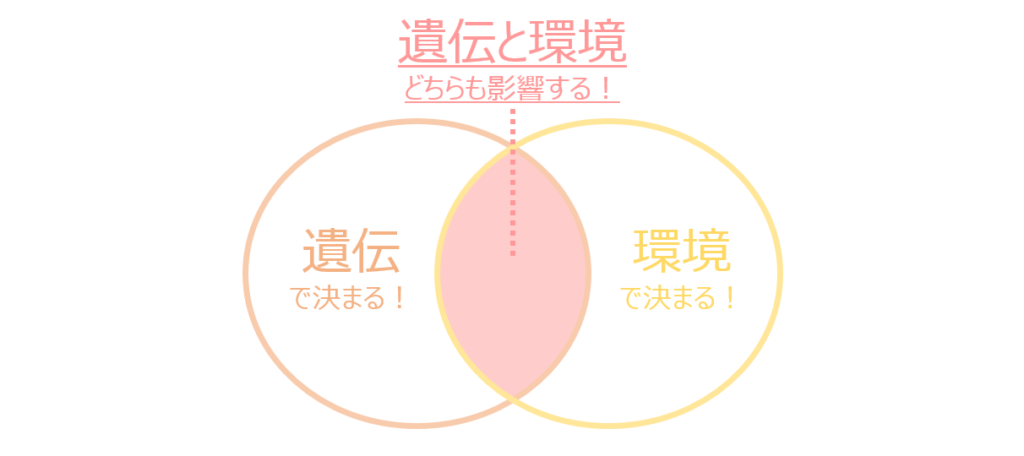

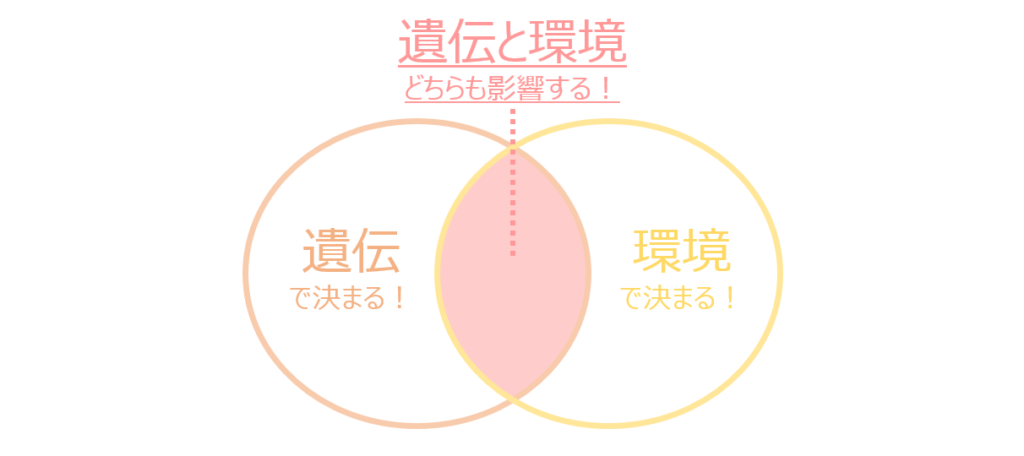

- 遺伝と環境の影響:「親からの遺伝的な要因」と「育った環境の要因」のどちらも影響する!

- 統計データ :子どもの運動能力は昔よりも低下している!

- 生活環境の変化 :”生活環境の変化”によって”遊びの量”が減り、運動能力が向上しにくい!

- 悪循環の法則 :遊びの量が減ることで運動能力が向上しない悪循環に陥り運動音痴になりやすい!

運動音痴は親の遺伝?育った環境?

運動に限らず、人間の発育発達を考えたときに、遺伝と環境のどちらの影響が強いのか?という研究・議論は昔から多くおこなわれてきました。

そしてその中でも、近年では遺伝と環境がともに影響しあっているという相互作用説が有力です。

相互作用説とは…

例えば、自転車に乗れるという能力について考えると、運動能力が遺伝的に高い人は環境要因に左右されず(あまり訓練をしなくても、指導者に恵まれなくても)乗ることができますが、運動能力が遺伝的に低い人は環境要因(周囲からのサポートなど)が必要であるという考え方です。

この考え方では、遺伝的に運動能力が低い人でも、環境要因を整えて(上達をほんの少しだけサポートして)あげれば上達することは可能です。

では、子どもが育つ環境がどのように子どもの運動能力に影響を与えているのか、またどのよう環境を整えてあげれば運動能力を高めていけるのかをこれから解説します。

実は、運動音痴の子どもは昔より増えている

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、30年前と比べて、11歳の男子の平均身長は+1.7cm(101.2%)に伸びている一方で、男子ソフトボール投げでは平均で7.4m(-22%)も結果が悪くなっています。

体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が低下しているということは、身体能力の低下はより深刻な状態といえます。

そして最近の子供は転んだ時に手が出なかったり、ボールをうまくキャッチすることができずに顔面で受けとめてしまうなど、命を守るうえで必要な基本動作ができない子どもが増えてきています。

わが子の命を守るためにも(身を守る術を本人に身につけてもらうためにも)、最低限の運動ができるようにサポートしてあげたいですね!

運動能力低下の原因は”生活環境の変化”で運動あそびの時間が減ったこと!

子どもの運動能力の低下は、生活環境の変化により、遊ぶ機会が減ったことが大きな要因であると考えられており、文部科学省の資料にも以下の記載があります。

社会環境や生活様式の変化から、現代の幼児(1~6歳)は体を動かして遊ぶ機会が減少しており、多様な動きの獲得の遅れや体力・運動能力の低下だけでなく、運動・スポーツに親しむ資質や能力の育成の阻害、意欲や気力の減弱、対人関係などコミュニケーションをうまく構築できないなど、子どもの心身の発達にも重大な影響を及ぼしている。

文部科学省「幼児時期運動指針」抜粋

逆に、スマートフォンやテレビゲームなどの時間は増加傾向ですので、身体を動かす時間が減って、身体を動かさない遊びの時間が増えてしまっていることが分かります。

悪循環に陥いると運動音痴を克服するのは難しい

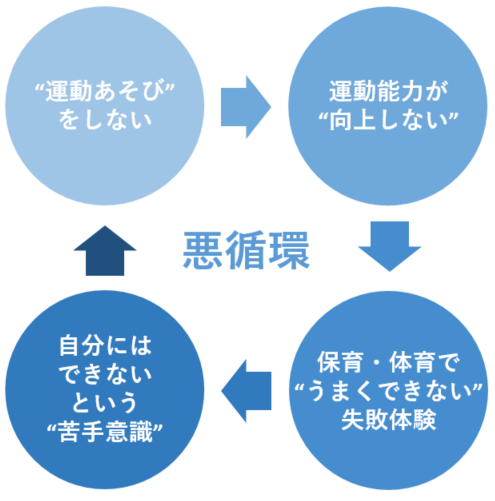

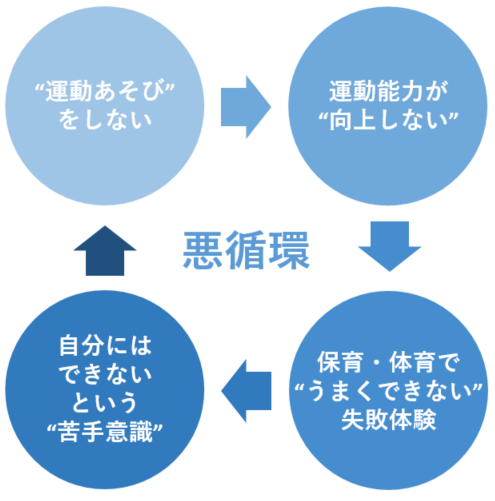

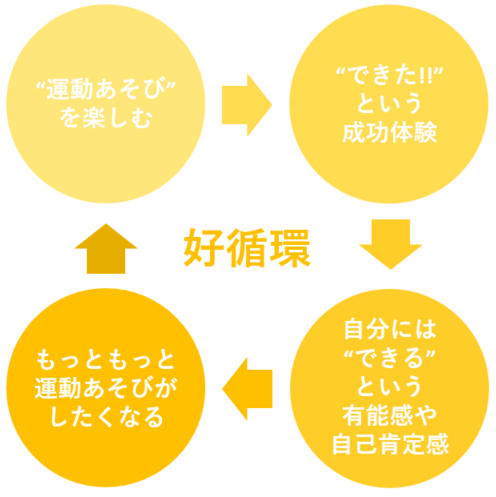

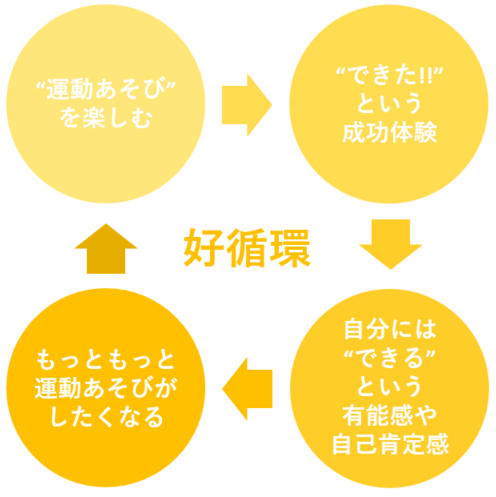

先ほどのテレビやスマホ時間の増加などの”環境要因”によって、運動能力が向上しない悪循環に陥ってしまうことがあります。

どうゆうことかというと、まず運動あそびをする時間が減ると、当然、運動能力は伸び悩みます。

そうすると、保育や体育の時間で、先生から指示されたことがなかなかできなかったり、他の事比べてできないなどの失敗体験を重ね、“自分にはできない”という苦手意識を持ってしまうことがあります。

そうなると、その苦手意識から、からだを動かすことを余計に積極的に行わなくなって運動あそびの時間が減り、運動能力が向上しにくいという悪循環なのです。

あなたのお子さんはそんな悪循環に陥ってはいないでしょうか。

しかし本来、生まれたときから「からだを動かすのが苦手」と感じている子どもはいません。

苦手意識をもつきっかけとしては大きく二つ考えられます。

- 運動中に恐い体験をした(例:転んで大けがをした)

- うまく出来なかったときに、惨めな思いをした(例:なわとびができないことを周囲にバカにされた)

どちらの場合でも、いまから紹介する方法を実践すれば運動音痴は克服できますので安心してください。

この後の章で詳しく解説していきます

運動音痴とは特定の基本動作を習得できない状態のことを指す

運動音痴には明確な定義はありませんが、私が考えるに、運動音痴とは特定の動作を習得できておらず、その動作を適切に行えない状態のことだと言えます。

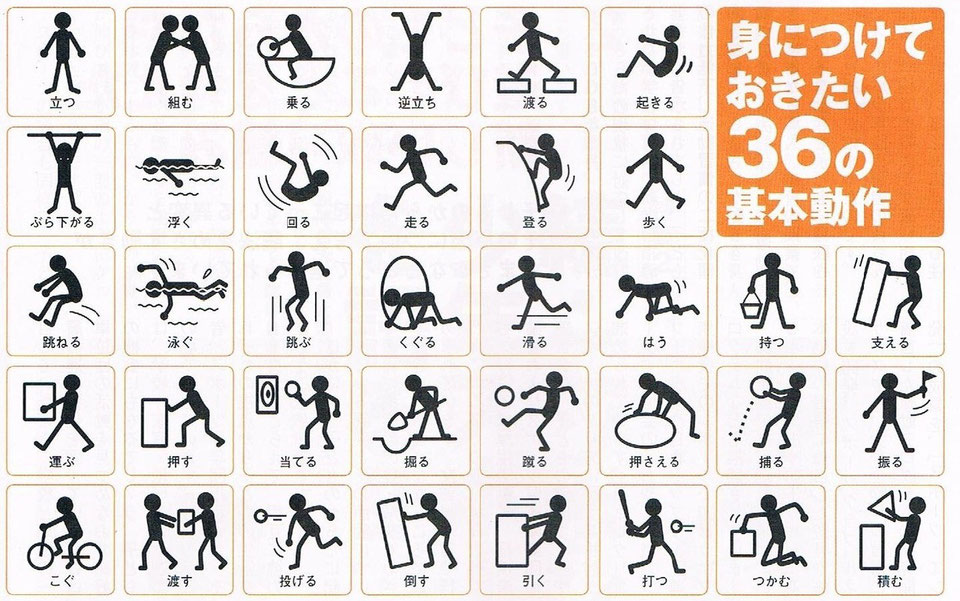

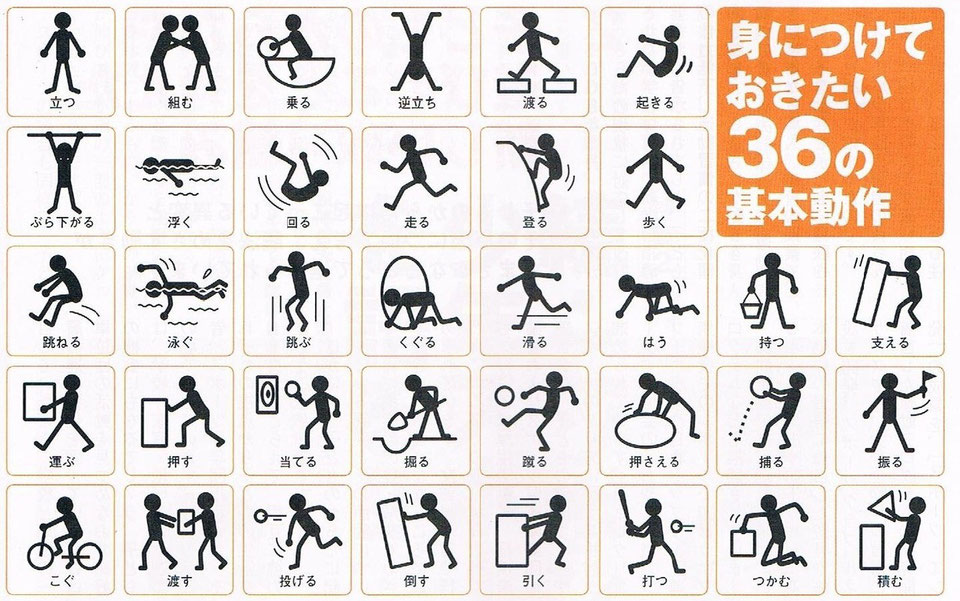

これを説明するにあたり、”36の基本動作”というものをご紹介します。

子どもの運動能力向上のために有効なものとして、投げる、歩く、ける、投げる、跳ぶといった、あらゆる運動・スポーツの基礎となる”36の基本動作”をがあります。(中村氏が提唱)

もしこれらの動作のうち、普段の生活で実行している動作に偏りがあって、特定の動作を全く行っていない場合、当然その動作は身に付きません。

皆さんも想像する”運動音痴”というのは、おそらくこれら36の基本動作のうち、何か特定の動作が上手く行えていない状態ではないでしょうか。

つまり、運動音痴とは、基本的な動作のうち、特定の動作をきちんと習得できていない状態のことを指すと言えます。

ですので、これらの基本動作をバランス良く身につけることが運動音痴を克服するためのポイントになります。

発達性強調運動障害(DCD)の可能性

もしお子さんの状況が先ほど説明した内容に当てはまらず(つまり、悪循環に陥っているわけではなく)、極端に運動が苦手な場合、発達性強調運動障害(DCD)などの障害の可能性もあります。

発達性協調運動障害の特徴は以下になります。

疑われる場合は必ず医師の診断を仰ぎましょう。

発達性協調運動障害の特徴には、①粗大運動(全身運動)が苦手な場合、②微細運動(手先の巧緻性)が苦手な場合、③どちらも苦手な場合があります。

障害者.com ~発達性協調運動障害(DCD)とは。

■粗大運動の例:自転車(ハンドルをコントロールしながら足でペダルを漕ぎ全身でバランスを取る)、縄跳び(縄を腕でまわしながら足で縄を跳ぶ)、手足を同時に動かすラジオ体操やダンスなど

■微細運動の例:お箸が使えない、字が決められた枠の中にかけない、靴紐が結べない、ボタンがかけられない、着替えるのにとても時間がかかるなど

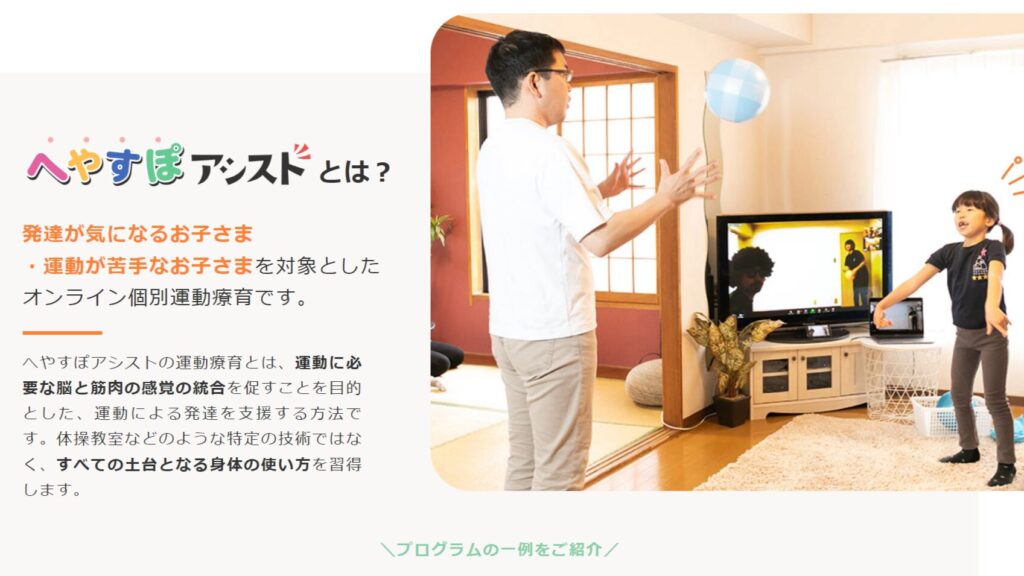

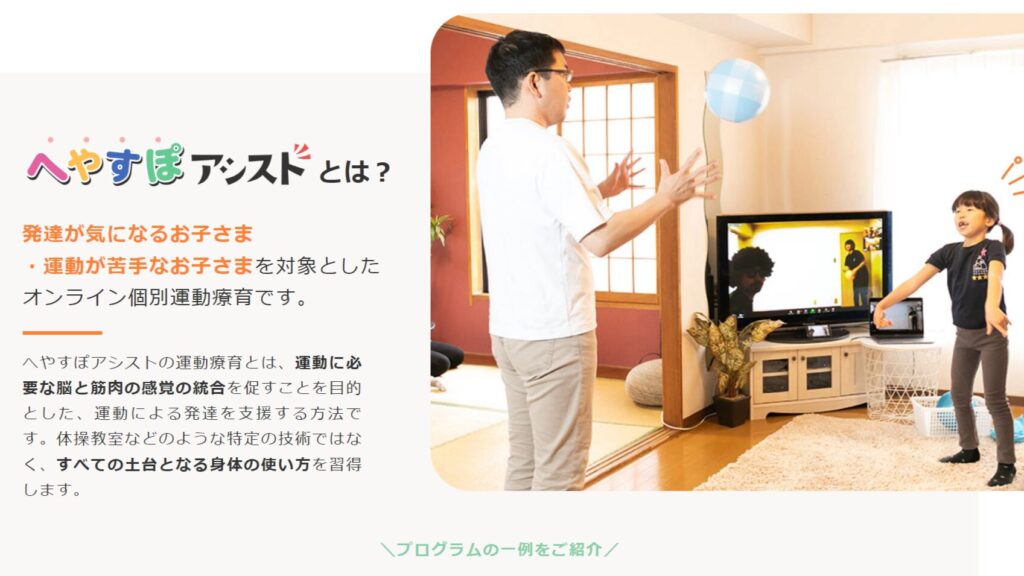

子供を連れて病院に行くのは…、と躊躇してしまう方には、運動発達が気になる子ども向けのオンライン運動教室もあります。

へやすぽアシスト|運動苦手&発達が気になる子ども向けのオンライン個別運動教室

子どもの運動音痴を克服するための4つのポイント!

しかし筆者が幼児の運動能力を研究した中で、環境要因で運動音痴(運動嫌い)になってしまった子供にはある程度効果のある対処法が存在しています。

そのポイントを4つご紹介します。

- 運動音痴克服のためには、”36の基本動作”を遊びに取り入れるのが効果的!

- 運動音痴克服のためには、“時期 (6歳まで)”が重要!

- 運動音痴克服のためには、“親が一緒に運動あそびを楽しむ”ことが大事!

- 運動音痴克服のためには、“子どものできた!を見逃さない観察力”が必要!

では一つ一つ解説していきましょう!

遊びの中で”36の基本動作”をとり入れることが重要!

| 昔 | 現在 | |

|---|---|---|

| 運動あそび | 例:竹馬、木登り、缶蹴り | 運動あそびの減少 |

| 基本動作 | つかむ、のぼる、乗る、支える、立つ、歩く、走る、蹴るなど | 基本動作をバランスよく 行っていない |

| 結果 | 運動能力が総合的に向上 | 運動能力が向上しない |

前章で説明した”36の基本動作”ですが、じつは昔は意識せずとも”外遊び”の中で知らず知らずのうちにこうした動作を日常的に経験していました。

例えば竹馬や木登り、缶蹴りなどの運動あそびを行うことによって、つかむ、のぼる、乗る、支える、立つ、歩く、走る、蹴るなどの基本動作を幅広く実践して身に着けていたのです。

しかし、子どもをとりまく環境の変化で、近年ではこれらの基本動作は意識的にとり組まなければなかなか体験する機会がなくなってしまっており、それが子どもたちの運動能力の低下につながっています。

昔と同じで、遊びの中で自然と36の基本動作をおこなうように”遊び”自体を工夫することがポイントです!

後ほど、具体的なアイデアをたくさん紹介しますので、ぜひ実践してみてください!!

運動音痴の克服には、”時期 (6歳まで)”が重要!

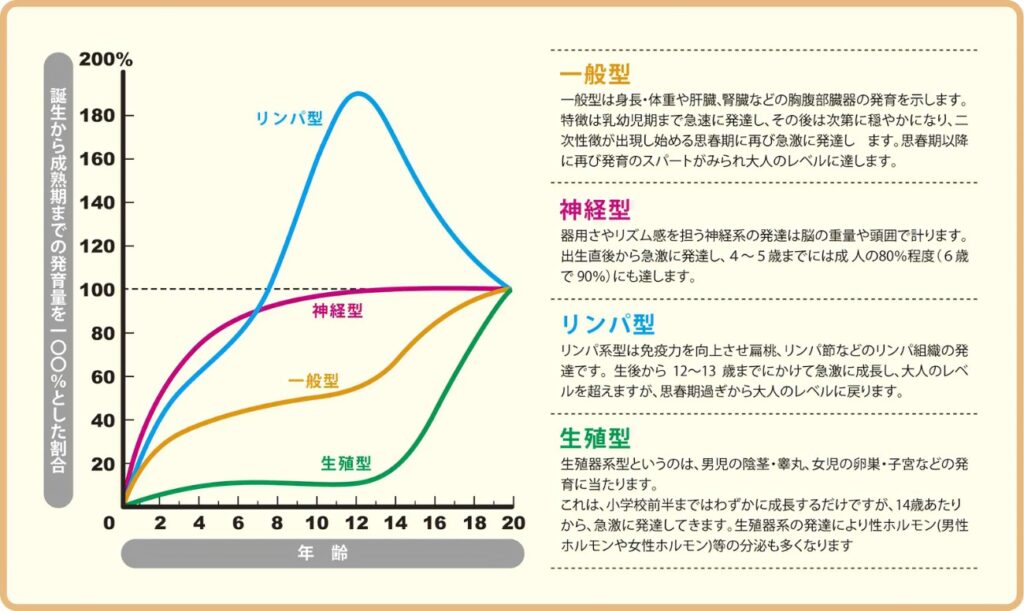

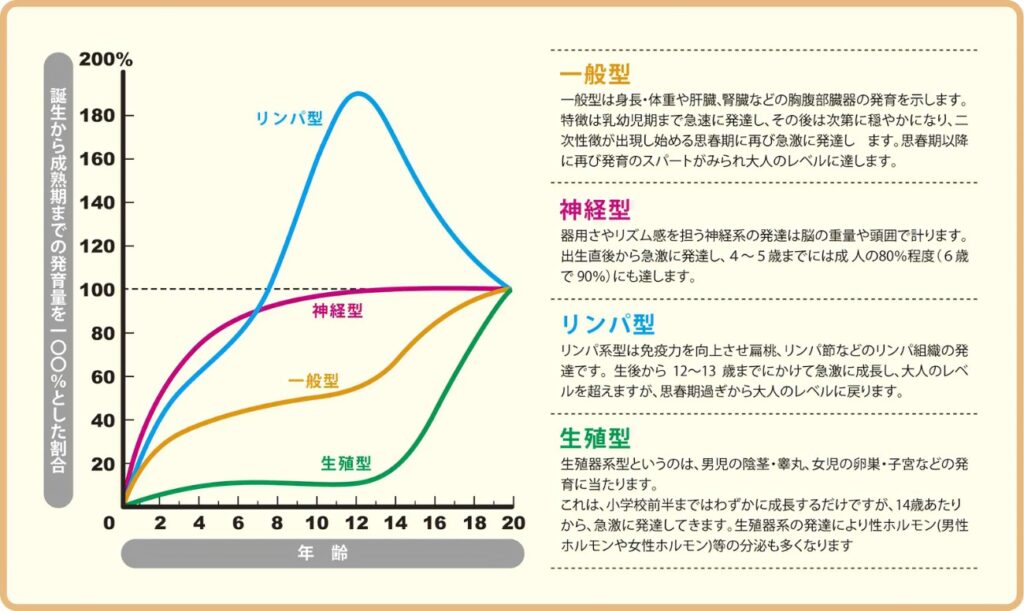

36の基本動作を取り入れた遊びを行って、様々な動作を獲得する際に「子どもの月齢(時期)」はとても大切です。

誰もが生まれながらにたくさんの神経細胞を持っていますが、赤ちゃんの頃は未発達で、まだ細胞同士のつながりがありません。

成長とともに神経細胞同士のつながり(シナプス)が発達して、情報の伝達回路ができ、体が動かせるようになっていきます。

このような神経の伝達システム全体のことを「神経系(型)」と呼びます。

下の図はスキャモンの発達曲線という有名なグラフで、誕生から成熟期(20歳)までの発育量を100%としたときの発育の割合を示しています。

神経系の発達は実はとても速く、6歳までに約90%に達すると言われおり、これにより、動作習得のスピードが最も高まるのは8歳頃といわれています

もちろん、この時期をすぎたら全く運動能力が向上しないとか、絶対に運動音痴を克服できないとか、そんなことは全く持ってありません。

しかし様々な運動あそびを通して基本動作を習得するためには、とにかく月齢が若く、神経系が急激に発達しているときが絶好のチャンス!ということですね。

なので、ぜひ”いますぐ”とり組みましょう。

運動音痴克服のためには、”親が一緒に運動あそびを楽しむ”ことが大事!

基本動作や月齢が大事なことはわかったけど、もし、子どもがからだをつかった遊びをやりたがらない場合はどうしたら良いか?

そんな時は、まずは親が楽しく遊んでいるところを見せることが大事です!!

人間の脳には、まね(模倣)に特化したミラーニューロンという神経細胞があります。

例えば、”ママ~”と言葉をしゃべれるようになるのも、スプーンが使えるようになるのも、この神経細胞のはたらきによって“まね”を通して身につけているのです。

遊びや運動も同じです。

親が楽しそうに遊べば、子どもも興味を持って、遊びたくなるのは間違いありません。

そこで親の運動する姿を見て、自然と模倣的に動きを学ぶのです。

つまり親が本気で楽しむ姿こそ、子どもの好奇心を育み、運動を好きになる近道となるのです。

親が一緒に遊ぶときには、子どもに遊びを強制しないように注意が必要

ただし、子どもの運動音痴を克服するために、大人が遊びを強制してしまわないように注意しましょう!

あくまで、親が楽しそうに実践して見せて、子どもに「こうやって やってみたらどう?」と提案してみることをおすすめします。

なぜなら、子どもにとって、遊びは本来、自発的なものです。そして”何かのために遊ぶ”のではなく、“遊ぶのが楽しいから遊ぶ”のです。

専門用語で”内発的動機付け”といいますが、子どもの遊びへの内発的動機付けが高い状態だと、その遊びの行為自体に没頭し、とても集中して何度も繰り返しやってみたり、より楽しむために自主的に創意工夫をしたりするようになります。

遊びを強制してしまうと、”楽しいから遊ぶ”のではなくて、”遊べと言われたから遊ぶ”といった外発的な動機付けが強くなり、内発的動機づけは弱くなってしまいます。

ですので、子どもが遊びの中で自らいろんな動作を自然と身につけていくためにも、遊びを強制しないようにしましょう。

運動音痴克服のためには、”子どものできた!を見逃さず認めること”が大事!

大切なのは、子どもが何かできたときに、できたことを認めてあげることです。“お!できたね!”と言ってあげるだけで良いのです。

そうすると、子どものなかでそれが成功体験として認識され、自分には“できる!”という有能感(≒自信)が高まり、もっとやってみたい!と次の行動につながります。

そうやって子供が運動あそびを楽しむようになれば、しっかりと親が子供のできたことを認めてあげることで好循環が生まれ、徐々に、子どもが自ら進んでからだを動かすようになっていきます。

ですので、子どもが何かの運動あそびにトライした瞬間、その瞬間にあなたがすかさず子供の運動の結果を認めてあげられるかどうか次第で、子どもの運動音痴を克服できるかどうかが決まると言っても過言ではないのです。

褒めるよりも認める意識が大事

子どもを褒める必要はありません。それよりも、できたことを認めてあげることがとても大事です。

例えば、褒めるというのは、”すごいね!よくできたね”といった声かけですが、このような声掛けばかりしてしまうと、子どもは親に褒められるために運動をしようとします。

これは先ほどの外発的動機づけの一つでもあり、内発的動機付けが弱まってしまうので、他人から褒められる環境にないところでは自発的に運動をしなくなってしまいます。

一方で、認めるというのは”さっきできなかった動きができるようになったね!”とか、”さっきよりも大きく飛べたね!”といった具合に、子どもの運動あそびの結果をそのまま具体的に教えてあげることを言います。

これによって、子どもは自分が先ほどよりも成長していることを実感できるのです。

子どもが運動音痴を克服できるかは、この声掛けができるかどうかにかかっていると言っても良いでしょう。

運動あそびに必要な3つの「間」とおススメの運動あそび

子どもが遊ぶためには「時間」「空間」「仲間」の3つの「間」が必要と言われています。

しかし、現代社会では外で遊べる場所(空間)はどんどん減っていますし、住環境や世間付き合いの変化で、すぐに遊べる仲間がいない場合も少なくありません。

そこで、あなたの身の回りの環境に合わせてできる遊びをお伝えできるように、4つの”場所”に分けて紹介します。

| 家の中(室内)での 運動あそび | 家の前や公園 での運動あそび | |

|---|---|---|

| 時間(移動が少なく短時間でも楽しめる) | ||

| 空間(環境が整ってなくても楽しめる) | ||

| 仲間(一人、もしくは親子だけで楽しめる) |

それでは一つ一つ見ていきましょう。

家の前や公園で楽しめる運動あそびとおもちゃ

家の前や公園では子供がダイナミックな運動あそびをするチャンスがたくさんあります。

ただ、どんな運動あそびを子供と一緒にしたら良いのかわからなくて困っている方もいると思います。

そんな方には別の記事で、いろんな遊びのアイデアをご紹介しているので、ぜひ見てみてください!!

例えば、家の前では段差や坂道を使った遊びのアイデア、公園では砂場やジャングルジム、すべり台などで楽しく子供と遊ぶアイデアをご紹介しています。

また、こどもと外で運動あそびをする際に大活躍するおもちゃたちを年齢別に厳選してご紹介していますので、こちらもぜひご参考にしてください。

家の中(室内)で楽しめる運動あそびとおもちゃ

家の中では、スペースが限らるてしまいますが、大人とおこなう組み体操遊びや段ボールを使った遊びなどがとても効果的です。

さらに室内遊びに役立つおもちゃについてもご紹介しましょう。

年齢や運動発達のレベル別で厳選しているので、お子様にあったおもちゃを選定してあげてください。

子どもの運動音痴克服に親だけで向き合うのは大変!

ここまで読んでいただいた方からは、「子どもと遊ぶ時間が取れない…」「一緒に遊ぶだけの体力がない…」「一人で向き合うのは大変…」などという声も聞こえてきそうです。

なかなか親の知識と体力だけで子供に向き合うのは骨が折れますよね。

そんな時は、無理をせずに人の力を借りましょう!

最近では全国どこからでもオンラインで受けられる運動教室があることをご存じでしょうか。

中でもPAPAMOが運営するへやすぽアシストは、運動発達の遅れが気になる子向けのオンライン運動教室なのでおすすめです。

オンライン個別運動教室「へやすぽアシスト」

へやすぽアシスト|運動苦手&発達が気になる子ども向けのオンライン個別運動教室

そのときに一番印象的だったのは、子どもたちが本当に楽しく運動あそびをしていたことでした!!

その時のレッスンの内容や子供たちのリアルな反応を写真付きでまとめているので、ぜひこちらもご確認ください。

*参加したのは「へやすぽアシスト(個別指導)」の方ではなく、「へやすぽ(集団レッスン)」の方ですが、レッスンの雰囲気などは参考になるかと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。子どもの運動音痴が克服できるイメージは湧きましたか?

最後にこれまでの重要なポイントをまとめておきましょう!

- 運動音痴にはいくつかの要因が考えらえる

- なかでも環境要因で運動あそびの時間が減ったことが原因の可能性が高い

- 運動あそびが減ると、運動嫌いになる”悪循環”に陥ってしまう子も多い

- 悪循環による運動音痴は克服することができ、4つのポイントがある

- 親だけで子供の運動音痴を克服するのは大変なので、人の手を借りるのが大事

- へやすぽアシストというオンラインで親子で参加できる運動療育の教室がある

お子さんの運動音痴が克服できることを祈っています!!